MOBBING

- Abuso d'ufficio e configurabilità del reato di mobbing - (Cass. Pen., Sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 40320)

Il termine "mobbing" deriva dall'inglese "to mob" e significa assalire,soffocare, vessare.

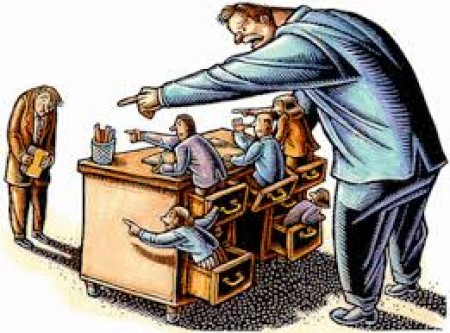

Il "mobbing" è espressione con la quale si definisce una situazione di aggressione, esclusione ed emarginazione di un lavoratore da parte dei suoi colleghi o dei suoi superiori e che si manifesta con una serie di azioni con le quali l'aggressore mette in atto strategie comportamentali volte alla distruzione psicologica, sociale e professionale del lavoratore mobizzato. Il mobbing è un fenomeno di assoluta rilevanza sociale, che ormai da anni è al centro del dibattito tra giuristi e rappresentanti istituzionali, nonchè oggetto di tormentate vicende giudiziarie.

Le modalità concrete delle condotte di mobbing possono essere consumate in diversi ambiti umani e sociali.

MOBBING LAVORATIVO

Innanzitutto, nella tradizionale forma di mobbing, esso è posto in essere sul posto di lavoro.

Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il lavoro, senza quindi ricorrere al licenziamento (che potrebbe causare imbarazzo all’azienda) o per ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all’esterno di irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali.

Per potersi parlare di mobbing, l’attività persecutoria deve durare più di 6 mesi e deve essere funzionale alla espulsione del lavoratore, causandogli una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico.

La Cassazione con la sentenza n.40320/2015 ha nuovamente stabilito che il datore di lavoro deve essere punito per le condotte di maltrattamenti e di abuso d’ufficio commesse ai danni del lavoratore; sussiste infatti il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 del codice penale, allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione mediante emarginazione e sostanziale demansionamento, di un qualificato professionista, in aperta violazione dell'art 97 della Costituzione (principio costituzionale di imparzialità che impone il divieto di preferenze o favoritismi nei riguardi dei lavoratori). Il principio di diritto espresso dalla VI sez. della Corte di Cassazione è applicabile a tutti i lavoratori, impiegati, operai, dirigenti, del settore privato e della pubblica amministrazione.

Sussiste, dunque, il reato di abuso di ufficio previsto dall’art. 323 cod. pen. in tutti i casi in cui l’organo di vertice pone in essere comportamenti di vessazione del lavoratore e compie atti volti alla sua emarginazione dal contesto lavorativo, alla privazione o alla sottrazioni di mansioni, screditandolo con arbitrari giudizi poco lusinghieri e attribuendogli compiti che mortificano la sua professionalità.

Va peraltro sottolineato che l’attività mobbizzante può anche non essere di per sé illecita o illegittima o immediatamente lesiva, dovendosi invece considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo. In effetti, l’ingiustizia del danno, vale a dire dell’evento lesivo non previsto né giustificato da alcuna norma dell’Ordinamento giuridico, deve essere sempre ricercata valutando unitariamente e complessivamente i diversi atti, intesi nel senso di comportamenti e/o provvedimenti.

Si distingue, nella prassi, fra mobbing gerarchico e mobbing ambientale; nel primo caso gli abusi sono commessi da superiori gerarchici della vittima, nel secondo caso sono i colleghi della vittima ad isolarla, a privarla apertamente della ordinaria collaborazione, dell’usuale dialogo e del rispetto.

Si parla di mobbing verticale quando un superiore per licenziare un dipendente in particolare perché antipatico, poco competente e produttivo; e di mobbing orizzontale quando in ufficio un collega non è accettato per i diversi interessi sportivi oppure perché diversamente abile. Il mobbing strategico si ha quando l’attività vessatoria e dequalificante tende ad espellere il lavoratore, per far posto ad un altro lavoratore (di solito in posizioni di dirigenza). In ogni caso, il mobbing è riferibile ad un complesso, sistematico e duraturo comportamento del datore di lavoro, che deve essere esaminato in tutti i suoi aspetti e nella loro conseguenzialità.

Secondo L’INAIL che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo qualificandolo come costrittività organizzativa le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici, l’impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, la inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, l’esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.

Sotto il profilo del danno risarcibile, si individua nelle ipotesi di mobbing un autonomo spazio per un danno non patrimoniale relativo anche alle ripercussioni relazionali che si aggiungono al danno biologico, liquidabile anche ove, a carico della vittima, non sia ravvisabile l'insorgenza di una psicopatologia apprezzabile sotto il profilo clinico, ma solo una lesione della dignità personale. Si tratta del pregiudizio,di natura non meramente emotiva, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse. Anche tale danno va allegato dal mobbizzato e dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (anche per presunzioni). La sua liquidazione deve essere fatta in via equitativa, ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., e deve essere rapportato alla durata della condotta pregiudizievole. E' evidente come occorra una rigorosa prova del danno e della relazione causale tra il danno stesso e i comportamenti persecutori che tali non possono dirsi quando sono riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva.

L'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di un'organizzazione produttiva che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludono spesso che i comportamenti lamentati possano essere considerati antigiuridici, "mobbizzanti". Non costituiscono infatti "mobbing" quei comportamenti del datore che sono giustificati o da oggettive situazioni aziendali di dissesto o da gravi inadempimenti contrattuali del dipendente.

Sotto il profilo strutturale, la giurisprudenza ritiene che la situazione di disagio provocata al lavoratore dall'ambiente di lavoro, si componga di un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte dei superiori e di un elemento psicologico, a sua volta consistente, oltre che nel dolo generico, anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dall'impresa.

Ai fini dell’integrazione del reato non basta, quindi, che vi sia un rapporto di subordinazione o di sovraordinazione, ma è necessaria una condizione di supremazia-soggezione psicologica. Per la denuncia non bastano singoli atti di abuso disposti nel tempo perché il giudice dovrà verificare se le condotte poste in essere a danno del lavoratore siano connotate dai caratteri dell’abitualità, della sistematicità e dell’intenzionalità persecutoria necessari ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti, nonché dalla deliberata violazione di norme e dal deliberato intento lesivo proprio alla fattispecie del reato di abuso.

Il lavoratore può agire con azioni separate, quella in sede penale e quella innanzi al giudice del lavoro. Il ricorso al giudice del lavoro non esclude la possibilità di tutela giudiziaria attraverso la denuncia/querela di reato, la cui condotta si consuma attraverso il compimento di azioni vessatorie, discriminatorie ed oppressive.

MOBBING CONIUGALE

Per altro verso, la condotta di mobbing può essere perpetrata all'interno delle dinamiche relazionali coniugali-familiari ed è finalizzata alla delegittimazione di uno dei coniugi e all'estromissione di questo dai processi decisionali riguardanti la famiglia in genere i figli.

Il mobbing familiare più frequente è quello che coinvolge le famiglie separate e viene messo in pratica da parte del genitore affidatario nei confronti di quello non affidatario al fine di spezzare il legame genitoriale nei confronti dei figli. In alcuni casi, il mobbing familiarre si presenta attraverso una serie di strategie "persecutorie" preordinate da parte di uno dei coniugi nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo di costringere quest'ultimo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire per esempio, ad una separazione consensuale, pur di chiudere rapporti coniugali fortemente conflittuali.

Tuttavia, il fenomeno di mobbing familiare assume caratteri maggiormente complessi e disordinati per la mancanza assoluta di uno studio proficuo e descrittivo del fenomeno, aggravato dalla scarsa praticabilità nell'ambito giudiziario quale causa di separazione dei coniugi.

Si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”, consentendone così l'asilo nel diritto di famiglia, da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ritenendolo, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità ha individuato determinati comportamenti lesivi della dignità del coniuge e quindi in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio. Nella sentenza si può infatti leggere: i “ comportamenti dello S. ( il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “ il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (moglie) nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita” ; si legge ancora nella sentenza che “ al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene ”; ritenuto che tali condotte sono “ violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost. la sua conferma e specificazione ”; conclude nel senso che al marito “ deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà ”. (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 21 febbraio 2000).

Sentenza quest'ultima fondamentale nella disciplina del mobbing familiare perchè per la prima volta, nella giurisprudenza italiana, il fenomeno mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto del lavoro per essere utilizzato nel delicatissimo ambito familiare quale elemento di addebitabilità della separazione. Come è noto, la pronuncia di addebitabilità della separazione può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei coniugi contrasta vistosamente con i doveri nascenti dal matrimonio, principalmente gli artt. 143 e 145 c.c. ( alcuni esempi: la mancanza di attività sessuale;; l'offendere il decoro e l'onore del coniuge; il divieto di intrattenere rapporti extra familiari; la gelosia morbosa; l'ostacolare ogni attività di carattere religioso, culturale, politica, assistenziale ed altre ancora; il far mancare al coniuge più debole quanto necessario per il sostentamento o per una vita dignitosa), ma la Corte Suprema di Cassazione ha più volte precisato che “… ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa ”. Il mobbing coniugale non po' solo essere considerato quale “semplice” motivo di addebbitabilità della separazione, atteso che le conseguenze dell'addebito comporta ( che si sostanziano nella perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori, nonché l'obbligo del pagamento delle spese processuali), ma visto la notevole carica lesiva delle aggressioni del mobber (dalla perdita della stima personale a quella genitoriale e professionale, dall'aggressione morale in ambito familiare a quella in ambito sociale,), non può non aprire l'orizzonte all'ingresso, nel nostro ordinamento, della responsabilità civile anche nei rapporti coniugali e, di conseguenza, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 cc , subiti dalla vittima del mobbing familiare. Tale ultima norma, infatti, esprimendo il principio del risarcimento del danno da fatto illecito non pone alcuna forma di limitazione.

MOBBING SCOLASTICO

Sotto altro profilo, è sempre più preminente nella prassi concreta il mobbing c.d. scolastico, che può consistere in una forma di "vessazione di branco", originata da una sorta di bullismo di gruppo organizzato ai danni di un compagno di classe.

MOBBING SCOLASTICO "DALL'ALTO"

Praticato da un insegnante a danno di uno o più allievi, attraverso espressioni sistematicamente denigratorie e provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni o giudizi ingiustificatamente negativi

Ovviamente, la c.d. condotta di mobbing può essere pacificatamente consumata anche al di fuori dei contesti lavorativi, familiari e scolastici, nell'ambito delle comuni relazioni sociali, ad esempio tra conoscenti, vicini di casa,amici.. in tutti i casi quindi in cui la condotta del soggetto agente abbia un comportamento avente i caratteri del c.d. mobbing

Categoria Penale

Conlegra Staff

Avvocato

Trova l'Avvocato adatto al tuo caso